Au im Chliine mache, machen, machent, mached Dialäkt villes andersch!

Im Berndeutschen bedeutet geng «immer» und in Graubünden ist ein Poppi ein «Baby». Aber wusstest du, dass sich die Dialekte auch in Wortformen unterscheiden können? Wie würdest du «sie machen» in deinen Dialekt übersetzen? Genau das haben wir 2018 die Userinnen und User der App gschmöis gefragt. Die Karte unten zeigt die Resultate. Die Farben der Flächen zeigen die dominante Antwort pro Bezirk. Je dunkler die Farbe, desto eindeutiger wurde nur die kartierte Form verwendet. Im dunkelbraunen Gebiet überwiegen Formen des Typs (sii) machend, machent oder machunt deutlich. Ist die Fläche hingegen hellbraun, dann wurden häufiger auch noch Formen der anderen Typen verwendet. In den grünen Gegenden ist die häufigste Antwort (sii) machid oder mached, in den orangen (sii) mache und im blauen Gebiet (sii) machen. Die Karte zeigt aber nicht nur die sogenannt dominante Variante an, sondern auch die einzelnen Antworten. Jeder Punkt ist eine einzelne Übersetzung. Die jeweiligen Farben entsprechen wiederum den verschiedenen Möglichkeiten, die auch in der Legende aufgeführt sind.

Schauen wir uns nun die Verteilung der verschiedenen Formen an. Im Wallis und Graubünden (braun) dominiert ein Typ, der auf -end, -ent oder -unt auslautet. An der Grenze zwischen Graubünden und St. Gallen (blau) fehlt das -d häufig, hier heisst die Endung nur -en. In der Nordostschweiz sowie in grossen Teilen der Zentralschweiz (grün) ist die Endung kürzer und lautet -ed oder -id. Noch weiter reduziert ist die Endung in einem grossen Gebiet im Westen der Deutschschweiz von Basel, über Solothurn und Bern, bis nach Freiburg (orange). Hier ist die Endung nur -e.

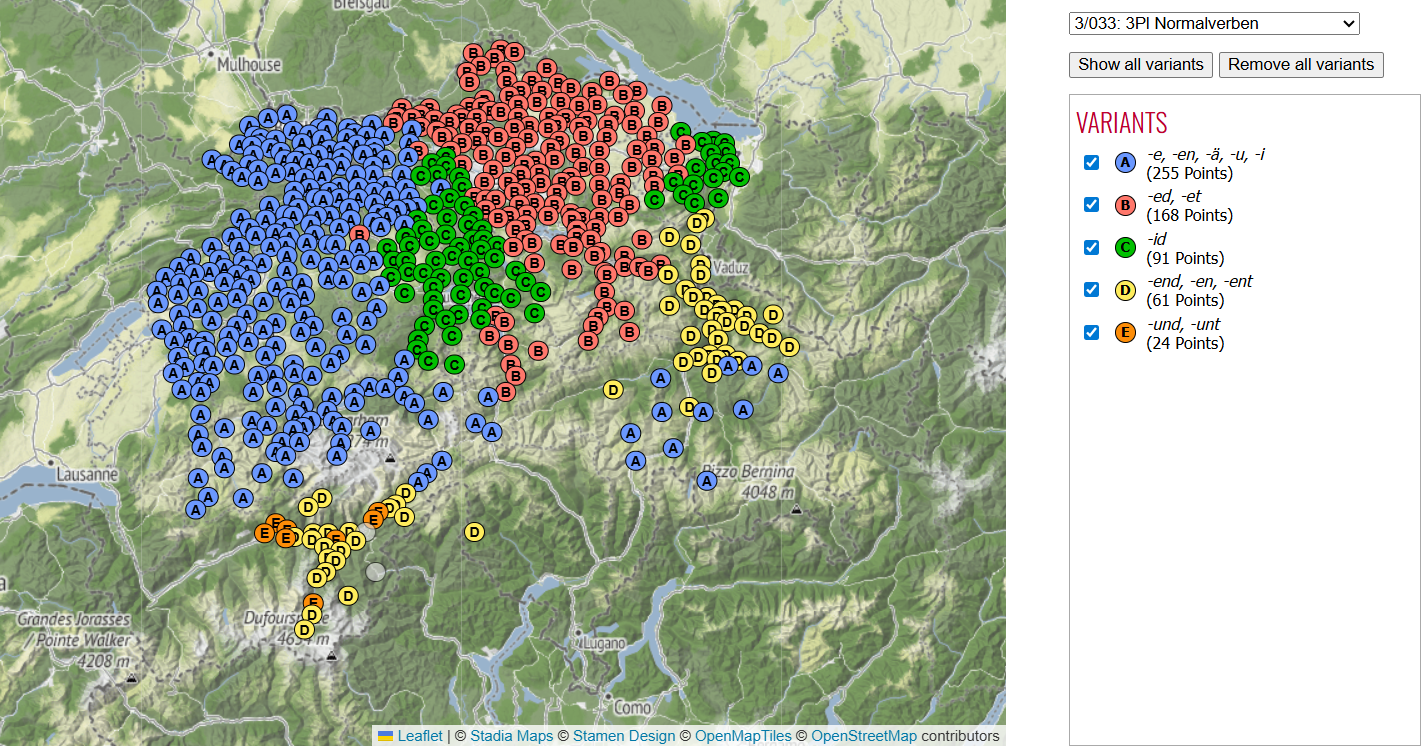

Im Projekt Sprachatlas der Deutschen Schweiz (kurz: SDS) wurden in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts Daten an 573 Orten in der Deutschschweiz erhoben. Yves Scherrer hat ein Onlinetool erstellt, in dem man sich eine Vielzahl dieser SDS-Karten anschauen kann. Hier interessiert uns nun die Karte 33 aus dem dritten Band des SDS.

Vergleichen wir die Daten von 2018 mit jenen des SDS, sehen wir, dass sich nicht viel geändert hat. Dafür müssen wir allerdings ein paar Varianten in der SDS-Karte von Yves Scherrer zusammenfassen. Dem orangen Gebiet in der gschmöis-Karte entsprechen die Punkte A, mit Verbformen, die auf -e oder einen anderen Vokal enden. Das grüne gschmöis-Gebiet müssen wir mit allen Punkten vergleichen, an denen B (-ed) oder C (-id) kartiert ist. Das braune Gebiet schliesslich entspricht den D- (-end etc.) und E-Punkten (-und, -unt). Nicht direkt vergleichen lässt sich das blaue Gebiet in der gschmöis-Karte mit der SDS-Karte, denn in letzterer taucht -en als Form bei A und bei D auf.

Während wir also vielleicht öfter Früeschtück statt Zmorge sagen, oder der Schmetterling bei vielen nicht mehr der Summervogel ist, stellen wir hier fest, dass sich Unterschiede bei den Wortformen viel besser halten. Diese Beobachtung machen wir auch sonst in der Dialektologie. Während sich der Wortschatz sehr schnell ändern kann, sind Unterschiede in der Grammatik viel stabiler.